Comprendre la loi habitation juillet 1989 et ses implications

Aperçu

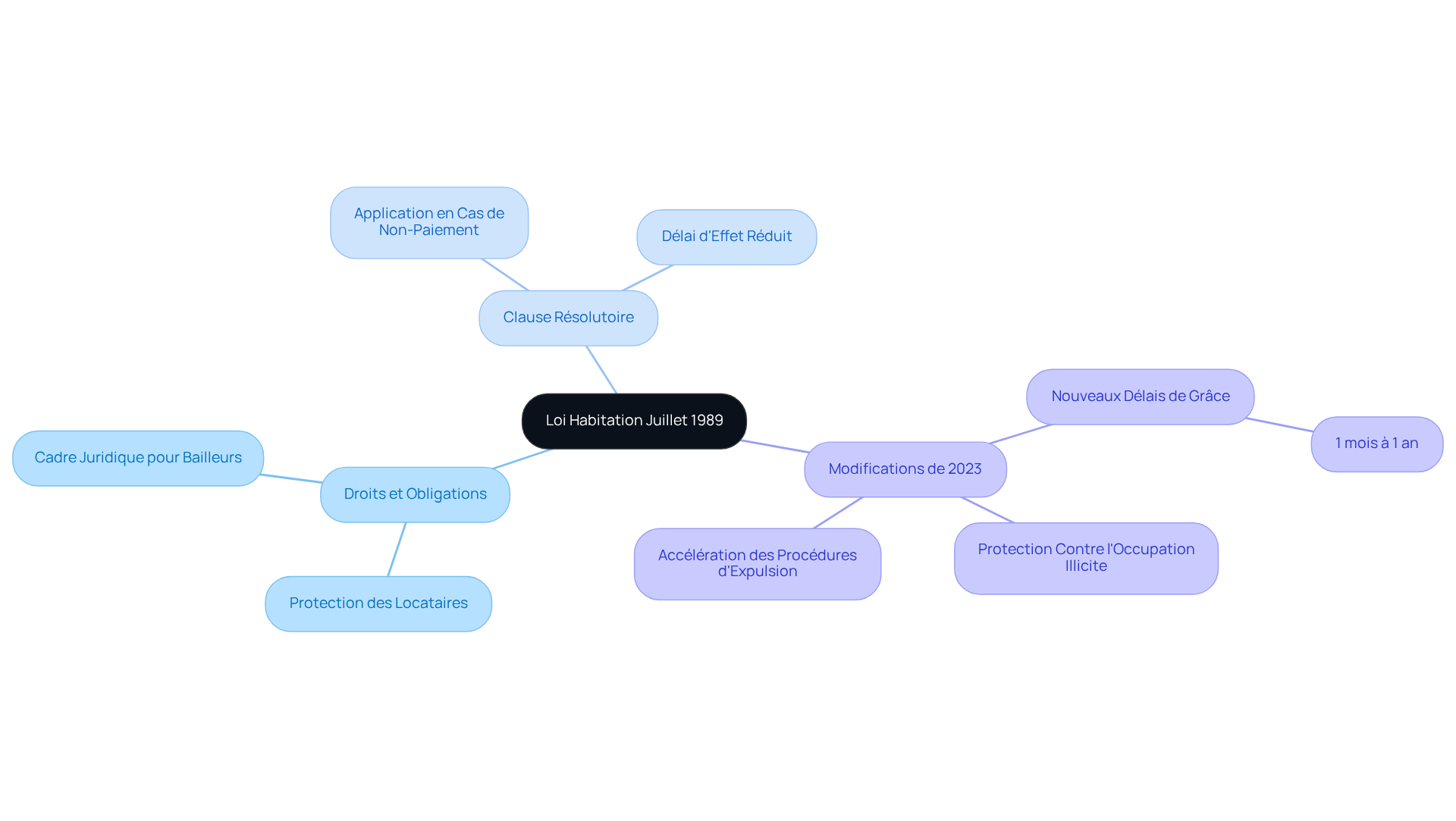

La loi habitation de juillet 1989, souvent désignée sous le nom de loi Mermaz, joue un rôle crucial dans la régulation des relations locatives en France. Elle établit des droits et des obligations tant pour les propriétaires que pour les locataires, tout en offrant une protection essentielle contre les abus.

Cette législation, influencée par une crise du logement, a été conçue pour équilibrer les intérêts des deux parties. Récemment, des modifications ont été apportées pour renforcer la protection des occupants et clarifier les responsabilités des bailleurs.

Ces ajustements témoignent d'un engagement continu à garantir des relations locatives justes et équitables.

Introduction

La loi habitation de juillet 1989, souvent désignée sous le nom de loi Mermaz, a été instaurée pour réguler les relations entre propriétaires et locataires dans un contexte de crise du logement en France. En établissant un cadre juridique clair, cette législation vise à protéger les droits des occupants tout en offrant aux bailleurs des outils pour une gestion efficace de leurs biens.

Cependant, avec les récentes modifications apportées par la loi du 27 juillet 2023, la question se pose : comment ces évolutions influencent-elles les pratiques de gestion immobilière et quelles sont les nouvelles obligations auxquelles les gestionnaires doivent faire face ?

Définition de la Loi Habitation Juillet 1989

La loi habitation juillet 1989, également connue sous le nom de loi Mermaz, constitue une législation fondamentale en France qui régule les relations locatives entre propriétaires et occupants. Elle s'applique principalement aux baux d'habitation, qu'ils soient vides ou meublés, et vise à établir un équilibre essentiel entre les droits et obligations des deux parties selon la loi habitation juillet 1989. Conçue pour protéger les occupants, cette loi garantit également aux bailleurs un cadre juridique clair pour la gestion de leurs biens.

Parmi ses caractéristiques clés, l'obligation d'inclure une clause résolutoire dans tous les contrats de bail mérite une attention particulière. Cette clause ne s'applique qu'au défaut de paiement des loyers et charges, permettant aux bailleurs d'agir plus rapidement en réduisant le délai d'effet de 2 mois à 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. De plus, les délais de grâce pour l'occupant du logement varient désormais entre 1 mois et 1 an, offrant une certaine flexibilité.

Il est important de noter que la loi a été modifiée par la loi du 27 juillet 2023, qui a introduit des mesures supplémentaires visant à protéger les logements contre l'occupation illicite et à renforcer les droits des bailleurs face aux locataires. Ainsi, les gestionnaires immobiliers doivent être attentifs aux nouvelles obligations et délais imposés pour éviter des conséquences négatives sur leurs contrats.

En effet, Dwell, avec une note de satisfaction client de 4,7/5, illustre l'importance d'une gestion immobilière efficace dans ce contexte en constante évolution.

Contexte et Origine de la Loi

juillet 1989 a été adoptée dans un contexte de crise du logement en France, où la demande de logements abordables dépassait largement l'offre disponible. Avant cette législation, les tensions entre occupants et propriétaires étaient fréquentes, souvent exacerbées par des abus de la part des bailleurs, tels que des augmentations de loyer injustifiées et des conditions de location peu claires. Ces conflits ont mis en lumière la nécessité d'une régulation plus stricte des relations locatives.

La loi habitation juillet 1989 a été introduite pour établir un cadre juridique visant à améliorer ces relations, en garantissant des droits fondamentaux aux occupants et en encadrant les pratiques des bailleurs. Influencée par des mouvements sociaux qui réclamaient une meilleure protection des droits des occupants, la loi habitation juillet 1989 a marqué un tournant dans la gestion des baux en France, répondant à une demande croissante pour des logements dignes et accessibles.

En effet, la production annuelle de logements a stagné, avec une moyenne de 349 000 unités sur les trente dernières années, alors que les attentes sociétales pour le logement social ont considérablement augmenté, notamment depuis les années 1980. De plus, le délai de préavis pour la résiliation du bail par le propriétaire est de six mois, renforçant ainsi la protection des occupants.

La mise en location d'un logement doit également être précédée par la réalisation de diagnostics immobiliers techniques, tels que le diagnostic de performance énergétique, soulignant ainsi les obligations des bailleurs sous cette loi. En Île-de-France, le nombre de demandeurs de logements sociaux est six fois supérieur aux attributions prononcées chaque année. Cela illustre l'ampleur de la crise du logement et appelle à une réflexion sur l'efficacité des mesures en place.

Caractéristiques Clés de la Loi

La loi habitation juillet 1989 établit des droits et obligations essentiels pour les bailleurs et les occupants. Parmi les caractéristiques clés, on trouve :

- Droit au logement décent : Les bailleurs doivent fournir un logement respectant des normes minimales de sécurité et de confort.

- Réglementation des loyers : Cette loi encadre la fixation des loyers, notamment lors de la signature d'un nouveau bail ou d'une révision.

- Durée des baux : Elle fixe des durées minimales pour les baux, garantissant ainsi une certaine stabilité pour les occupants.

- Conditions de résiliation : La loi précise les conditions dans lesquelles , protégeant ainsi les occupants contre des expulsions abusives.

En somme, cette législation vise à instaurer un cadre équilibré et protecteur pour toutes les parties impliquées.

Implications Pratiques pour les Gestionnaires de Biens

juillet 1989 impose plusieurs obligations essentielles aux administrateurs de biens immobiliers. Ils doivent garantir que les logements sous leur responsabilité respectent les normes de décence, ce qui inclut des critères tels qu'une surface habitable minimale de 9 mètres carrés et une étanchéité à l'air adéquate, en vigueur depuis 2018. De plus, les responsables doivent s'assurer que les logements soient en bon état d'usage, impliquant un entretien régulier et des réparations nécessaires pour garantir la sécurité et le confort des occupants.

Pour simplifier cette administration, Dwell offre des solutions de biens qui centralisent toutes les informations nécessaires et automatisent la communication avec les occupants. Grâce à des commandes en ligne rapides et efficaces, ainsi qu'à la prise de rendez-vous simplifiée, les responsables peuvent se concentrer sur des tâches plus importantes sans avoir à échanger pendant des heures avec leurs locataires. De plus, la gestion des clés permet d'éviter des déplacements inutiles, garantissant ainsi une gestion plus fluide et conforme aux exigences légales.

Les responsables doivent également être vigilants concernant la fixation des loyers, qui est indexée sur l'indice de référence des loyers (IRL). Ils doivent informer les locataires par écrit de toute augmentation de loyer, en respectant les délais de préavis requis. En cas de litige, il est crucial pour les responsables de justifier leurs décisions en se basant sur les dispositions de la loi habitation juillet 1989, ce qui nécessite une connaissance approfondie des articles pertinents.

Des statistiques récentes indiquent que la conformité des logements aux normes de décence est un enjeu majeur, avec une attention particulière accordée aux obligations des responsables selon la loi Mermaz. En effet, les gestionnaires doivent s'assurer que les logements sont non seulement conformes aux exigences légales, mais aussi qu'ils répondent aux attentes des occupants en matière de qualité de vie. claire des droits et obligations des occupants, afin de prévenir les conflits et d'assurer une relation harmonieuse entre bailleurs et résidents.

Évolutions et Modifications de la Loi

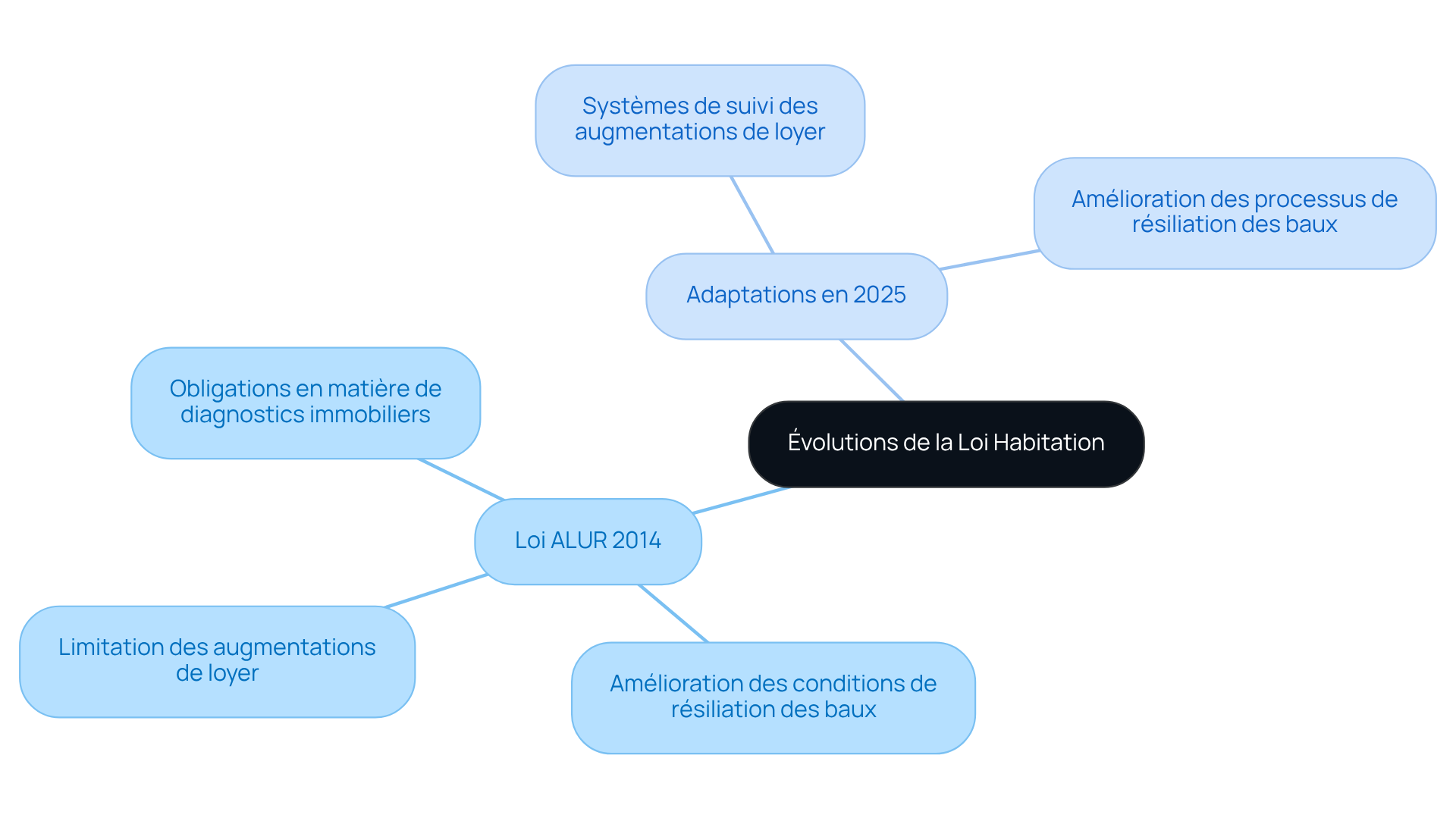

Depuis son adoption, la loi habitation juillet 1989 a subi plusieurs modifications significatives, notamment avec l'introduction de la loi ALUR en 2014. Ces changements, conformément à la loi habitation juillet 1989, ont renforcé la protection des locataires en introduisant des mesures telles que :

- la limitation des augmentations de loyer

- l'amélioration des conditions de résiliation des baux

Par exemple, le est de 6,09 €, soulignant ainsi l'importance cruciale de réguler les augmentations de loyer pour garantir l'accessibilité au logement. Les responsables de biens doivent rester informés de ces évolutions afin d'assurer leur conformité et d'adapter leurs pratiques en conséquence.

La loi ALUR a également introduit des obligations supplémentaires en matière de diagnostics immobiliers, ce qui nécessite une mise à jour des procédures de gestion. Michael Benchabat, fondateur de MeilleursBiens, souligne que les gestionnaires de biens doivent s'adapter aux évolutions législatives pour maintenir la satisfaction des occupants.

En 2025, la protection des occupants continue d'évoluer, et des exemples concrets d'adaptation des pratiques incluent :

- la mise en place de systèmes de suivi des augmentations de loyer

- l'amélioration des processus de résiliation des baux

Cela met en évidence l'importance d'une approche proactive dans la gestion immobilière pour répondre aux exigences légales et aux attentes des locataires.

Conclusion

La loi habitation de juillet 1989, également connue sous le nom de loi Mermaz, est essentielle dans la régulation des relations entre bailleurs et locataires en France. Elle établit un équilibre crucial entre les droits et obligations des deux parties, tout en renforçant la protection des occupants face à des pratiques parfois abusives. Avec l'intégration de mesures récentes, telles que celles de la loi du 27 juillet 2023, cette législation continue d'évoluer pour répondre aux défis contemporains du marché immobilier.

Les aspects principaux de cette loi incluent :

- le droit à un logement décent

- la réglementation des loyers

- les conditions de résiliation des baux

Ces éléments sont fondamentaux pour garantir une relation harmonieuse entre bailleurs et occupants. De plus, les gestionnaires immobiliers doivent être particulièrement vigilants quant aux obligations imposées par cette loi, comme le respect des normes de décence et les délais de préavis pour les augmentations de loyer.

Il est impératif pour les acteurs du secteur immobilier de se tenir informés des évolutions législatives afin de garantir leur conformité et d'améliorer la satisfaction des locataires. En adoptant une approche proactive, les gestionnaires peuvent non seulement éviter des litiges, mais aussi contribuer à un marché locatif plus juste et équilibré. Ainsi, la loi habitation de juillet 1989 représente un cadre essentiel pour promouvoir des conditions de vie dignes et accessibles, tout en préservant les intérêts des bailleurs.

Foire aux questions

Qu'est-ce que la loi habitation juillet 1989 ?

La loi habitation juillet 1989, également connue sous le nom de loi Mermaz, est une législation en France qui régule les relations locatives entre propriétaires et occupants, s'appliquant aux baux d'habitation, qu'ils soient vides ou meublés.

Quel est l'objectif principal de cette loi ?

L'objectif principal de la loi est d'établir un équilibre entre les droits et obligations des propriétaires et des occupants, tout en protégeant ces derniers et en fournissant un cadre juridique clair pour les bailleurs.

Quelle est l'importance de la clause résolutoire dans les contrats de bail ?

La clause résolutoire est obligatoire dans tous les contrats de bail et ne s'applique qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, permettant aux bailleurs d'agir rapidement en réduisant le délai d'effet de 2 mois à 6 semaines après un commandement de payer sans effet.

Quels changements ont été apportés par la loi du 27 juillet 2023 ?

La loi du 27 juillet 2023 a introduit des mesures supplémentaires pour protéger les logements contre l'occupation illicite et renforcer les droits des bailleurs face aux locataires, imposant de nouvelles obligations et délais aux gestionnaires immobiliers.

Quel contexte a conduit à l'adoption de la loi habitation juillet 1989 ?

La loi a été adoptée dans un contexte de crise du logement en France, où la demande de logements abordables dépassait l'offre, entraînant des tensions fréquentes entre occupants et propriétaires.

Quelles sont les obligations des bailleurs selon cette loi ?

Les bailleurs doivent réaliser des diagnostics immobiliers techniques, tels que le diagnostic de performance énergétique, avant de mettre un logement en location, et respecter un délai de préavis de six mois pour résilier un bail.

Quelle est la situation actuelle du logement social en Île-de-France ?

En Île-de-France, le nombre de demandeurs de logements sociaux est six fois supérieur aux attributions prononcées chaque année, soulignant l'ampleur de la crise du logement.

Téléphone

09 80 80 63 21Réseaux sociaux